Bengali Article of Ratna Shreya Mukherjee

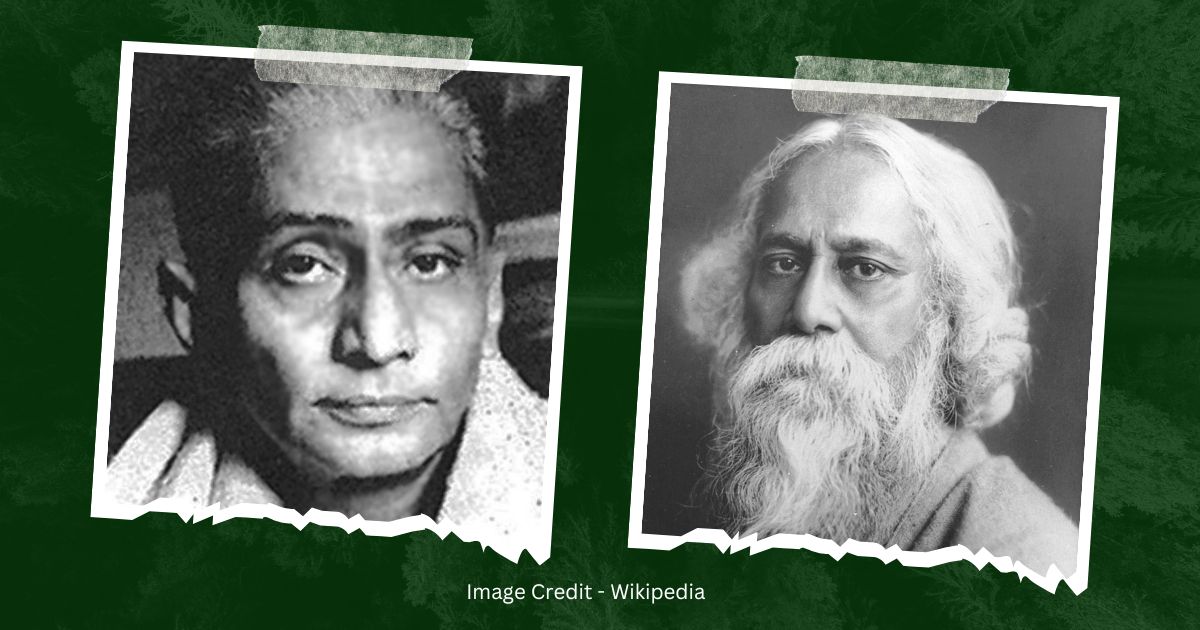

Tagore in the Mind of Poet Bishnu Dey | Trending Article

কবি বিষ্ণু দে’র চেতনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে সকল কবি তাঁদের সাহিত্যচর্চাকে রবীন্দ্র-পরিমন্ডল থেকে অনেকখানি পৃথক করে আধুনিকতার তকমা ধারণ করেছিলেন কবি বিষ্ণু দে তাঁদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। উত্তর-তিরিশের কবিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কবি তিনি। আধুনিক কাব্য জগতের তিনিই প্রথম অস্তিবাদী কবি।

অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো কবি বিষ্ণু দে-রও প্রধান সমস্যা রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনাকে অতিক্রমণ। তিনি বুঝেছিলেন বাংলা কাব্যের মুক্তি রবীন্দ্র-অনুসরণে নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাবমন্ডল ও তাঁর ভাবমন্ডলের মধ্যে মেরুর ব্যবধান। তিনি অস্তিবাদ ও আনন্দ সন্ধানী কবি হলেও রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ থেকে উৎসারিত অস্তিবাদ থেকে তাঁর কবিতার মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উর্বশী ও আর্টেমিস’এই রাবীন্দ্রিক কাব্যাদর্শে ছেদ টেনেছেন তিনি –”হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।”

কবি রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও চেয়েছিলেন – ‘আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দ নিষ্যন্দন আকাশ’, কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা বিরোধী বলেই রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুসরণ ও পুনরাবৃত্তির সংক্রমণ থেকে তিনি বাংলা কবিতাকে মুক্তি দিতে ভিন্ন পথের সন্ধান করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বীভৎসতা কবিকে পীড়িত করেছিল। যুগোচিত সংশয়, ক্লান্তি ও হতাশাগ্রস্ত কবি রবীন্দ্রনাথের আনন্দময় দর্শনকে স্বীকার করতে পারেন নি। তাই তিনি প্রথম দিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা-পঙক্তিকে ব্যবহার করেছেন রাবীন্দ্রিক ভাবাবেশ ছিন্ন করার ব্যঙ্গ-কুঠার হিসাবেই। ‘উর্বশী ও আর্টেমিস’ থেকে ‘চোরাবালি’ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধরসকে টুকরো করে ভেঙে কবিগুরুর আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে তাঁরই উজ্জ্বল পঙক্তি-ব্যবহার করেছেন।

‘চোরাবালি’র ‘টপ্পা-ঠুংরী’ কবিতাটি এদিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সন্ধ্যার বর্ণনা কবি রোমান্টিক সিদ্ধরস দিয়ে আরম্ভ করলেন –

“নামল সন্ধ্যা,

সূর্যদেব, এখানে নামল সন্ধ্যা,

কবিতায় সন্ধ্যা।”

কিন্তু পরক্ষণেই লিপিকার’ কাব্য স্মৃতিকে চূর্ণ করে দেখালেন আধুনিক যুগের সন্ধ্যা—

“বড়োবাজারের উপল উপকূলে

… … বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া।“

যন্ত্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ মানবের অসহায়তা এবং দুঃসময়ের অপরাজেয় মানবাত্মার নভোবিহার এই দুটি চিত্র পাশাপাশি রেখে আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথের যুগের দুস্তর ব্যবধান বৈপরীত্যের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে তুললেন। এটি তাঁর কবিগুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের নিদর্শন নয়। কবি সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেও তার মনে হয়েছিল – ..তবু তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) ব্যক্তি স্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়, সংহতসত্তা হিমালয় নামে নাগাধিরাজ যেন…—তাঁর নক্ষত্র বিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকে ঔ বহু ঊর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ।” তাঁর বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়, এ হল রোমান্টিকতার আতিশয্যের প্রতিবাদ। তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন কখনো ঐতিহ্যকে ভাঙার জন্য আবার কখনো নতুন ঐতিহ্যকে গড়ে তোলার জন্য,

“ নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, তার

সোনার কবরীখসা একটি কুসুমে…“

আবার সাম্যবাদ গ্রহণে উন্মুখ কন্যার জন্য জননীর আশঙ্কা ‘চন্ডালিকা’র মা’র ভাষায় আশ্চর্য ব্যঞ্জনা পেয়েছে –

“বুঝি না যে আমি তোর ভাষা

পথকে যে ডেকে আনা আঙিনায় ঘরে।

… বাছা রে বক্ষ কাঁপে ডরে।“

প্রথম পর্বের কবিতাগুলিতে যুগ-যন্ত্রণা ক্লিষ্ট কবি চিরন্তন আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয়ী। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক প্রীতি, প্রেম,ভালবাসা, ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রতি তাঁর আস্থা তখন বিনষ্ট। মার্কসবাদী কবি যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষকে উদ্ধারের জন্য মার্কসীয় তত্ত্বেই সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখেছেন। ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতায় এঁকেছেন –

‘জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার’এর ছবি,

গেয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের কর্মগীতি—

”’আমরা ভেনেছি ধান, আমরা ভেঙেছি গম“

রোমান্টিকতাকে আঘাত করে তুলে ধরেন ভিন্নতর জীবনচর্যার বাস্তবতা —

”বধূ নেই, সে গিয়েছে আউষের বিলে,

…বর কোথা জগদ্দলে মুনিষ মিছিলে।”

শ্রমজীবী মানুষের হাতেই গড়ে ওঠে সভ্যতার ইমারত। যুগের বন্ধ্যত্ব মোচন ঘটাতে পারে তাদেরই ঐক্যবদ্ধ জাগরণে —

”আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক,

চাষী ও মজুর, কবি শিল্পী স্রষ্টা

রাত্রি আজ করে দিই দিন”

তাঁর কাব্যবিষয়ের পালাবদল শুরু হয় ‘পূর্বলেখ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে। এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের সদর্থক চেতনার প্রতি তাঁর আস্থা ফিরে আসে। এখানে ব্যঙ্গ নয়, শ্রদ্ধার সঙ্গেই উদ্ধৃত হয় রবীন্দ্রপংক্তি —

”তবু কানে কানে শুনি তিমির দুয়ার খোলো হে জ্যোতির্ময়।”

ভালোবাসার তীব্র আকর্ষণে তাঁর কাব্যে উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরুর প্রথম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ‘চোরাবালি’ কাব্যগ্রন্থের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতার নামকরণে।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ‘পূর্বলেখ’ উৎসর্গ করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। আবার ‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার’ কাব্যগ্রন্থের নামকরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে নেওয়া —

“নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

মনে মনে।”

এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘বাইশে শ্রাবণ’ কবিগুরুকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কাব্যের শেষ কবিতা ‘পঁচিশে বৈশাখ’ স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যেই লেখা। এখানে কবি লিখেছেন —

“রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে-ভেঙে

চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং

আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে-গানে নেমে”

এই কবিতাটির নাম ও ‘শুধু তুমি পঁচিশে বৈশাখ’ কাব্যগ্রন্থটিও যে কবিগুরুকে স্মরণ করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিষ্ণু দে-র সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ যেখানে রবীন্দ্রনাথ ফিরে ফিরে এসেছেন “কালবৈশাখীর তীব্র প্রতিভা” বা “বাইশে শ্রাবণ” হয়ে। “তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ” কাব্যের “তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ” কবিতাটির প্রতিটি লাইনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি আমরা অনুভব করি।

“–তুমি কি কেবলই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য, কবি?

হরেক উৎসবে হৈ হৈ

মঞ্চে মঞ্চে কেবলই কি ছবি?

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

আর বাইশে শ্রাবণ?”

এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় আর একটি কবিতায়, বিষ্ণু দে যার নামকরণ করেন “রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল।”

কবি বিষ্ণু দে যে কবিগুরুর সকল ধরনের লেখার প্রতিই যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন এটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কবিতাটির শেষ পর্বের পংক্তিতে —

—-“তোমার বসন্ত গানে রক্তরাগে হৃদয় স্পন্দনে

আমাদের দিনের পাপড়িতে, জীবনের ফুলে ফলে

ভ্রমর গুঞ্জনে নব পল্লব মর্মরে,

গড়ে তুলি আজ কাল, মাসে মাস, শত বর্ষ পরে।”—

অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের ‘১৪০০ সাল’ কবিতাটির প্রতিটি লাইন স্মরণ করিয়ে দেয়।

‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ কাব্যের “মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে’ নামাঙ্কিত কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ হবার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করা হয়।

–“আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি”

কবি বিষ্ণু দে তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের নামটি সরাসরি ব্যবহার না করলেও ‘বাইশে শ্রাবণ’, ‘পঁচিশে বৈশাখ’, ‘তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ’ এই সকল শিরোনামে যে শুধুমাত্র রবীন্দ্র অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলেও তার খোলামেলা রূপটি ফুটে উঠেছে ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ কাব্যগ্রন্থের ‘রবীন্দ্র’ শিরোনামের মধ্য দিয়ে। কাব্যের শেষ কবিতা ‘শতবার্ষিকী’। কবিতাটিতে আবারও ‘পঁচিশে বৈশাখ’, ‘বাইশে শ্রাবণ’, অনুরণিত, যা এখানে ফিরে এসেছেন ‘শতবার্ষিকী’ রূপে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু দে অস্তিতে বিশ্বাসী, তাই এই বন্ধ্যা-মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়েও তিনি বৃষ্টির প্রার্থনায় পরামর্শ দিয়েছেন আকাশে তাকাও। ‘এসেছে বৃষ্টি’, ‘কপিল গঙ্গা’ ইত্যাদি চিত্রকল্প যা নতুন সরসতার, নবজীবনেরই দ্যোতনা নিয়ে আসে। আর তখনই তিনি দেখেন রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব। সেখানে তিনি পেয়ে যান-

”’একাধারে বাঁশি ও তূর্যের,

কুসুমে ও বর্জে তীব্র যার সদা ছন্দায়িত প্রাণ।

ধ্যান যার সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে বিধুর যার গান।”

আধুনিক শিল্প প্রকরণের অন্যতম লক্ষণ পদবিন্যাসে বিশৃঙ্খলা এবং দুর্বোধ্যতা যা কবির কাব্যের পরতে পরতে লক্ষণীয়। কিন্তু ‘চোরাবালি’র ‘ক্রেসিডা’ কবিতার “কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে”- লাইনটি কবিগুরুর বিখ্যাত গানের চরণ বলেই ভ্রম হয়। আবার ‘পাঁচ প্রহর’ বা ‘জল দাও’ কবিতা দুটির রসাস্বাদনে রবীন্দ্রনাথের ‘চন্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যের ভাব উপলব্ধ হয়। ছন্দের দিক বিচার করেও দেখা যায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান প্রবর্তক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিষ্ণু দে ‘চোরাবালি’তে সেই ছন্দকে অবলীলায় গ্রহণ করলেন এবং যে কটি স্বল্প মাত্রাবৃত্ত মুক্তক বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে তাঁর ‘মন দেওয়া নেওয়া’ কবিতাটি অন্যতম —

“প্রেম জিনিসটা / কি নির্বোধের?“

প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত রচনাতেও তার নৈপুণ্য অসাধারণ

“জানি জানি তুমি/ শকুনের পালে/ পুলক আনো

তবু তুমি আনো/ মড়কের বনে/ দাবদাহের

মুক্তির আশা”

শুধু মাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাবমন্ডল থেকে বিচ্যুত হতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করেছেন –

“কৌণিকে নয়, বৃত্তির পরিপূর্ণে শিল্পের শেষ শান্তি।”

তাই গাঁটছড়া বাঁধতে হবে গ্রামে শহরে প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে যন্ত্রের–

“ক্রেনের বাহুতে দেখ বিশ্বব্যাপী নাচ,

সে দেশজ নাচে গাঁথো ভাষা।”

দেশের মৃত্তিকা-প্রকৃতির সাথে তাঁর নিবিড় সংযোগ। তাই তাঁর কাব্যের আঙিনায় কবিগুরুর ‘চণ্ডালিকা’র প্রকৃতিকে আহরণ করে এনেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন তার মুক্তির সন্ধান- সমষ্টির মধ্যে আত্মদানে। তাই শেষ লগ্নে প্রকৃতির মন্তাজে ছন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্যে বিষ্ণু দে সাহিত্যের অঙ্গনে এক অনন্য আধুনিকতার ছোঁয়া রেখে গেছেন।।

রত্না শ্রেয়া মুখার্জ্জী | Ratna Shreya Mukherjee

ট্যাটুর ইতিহাস ও আমরা | History of Tattoo | Reasons for using tattoos

Is it possible to remove tattoo | ট্যাটু রিমুভ কি সম্ভব?

Advantages & Disadvantages of Tattoo | ট্যাটুর উপকারিতা এবং অপকারিতা

Emblem of Ramakrishna Mission | রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকের অর্থ | নক্শা ও তাৎপর্য

Shabdodweep Web Magazine | Tagore in the Mind of Poet Bishnu Dey | Ratna Shreya Mukherjee

Rabindranath Tagore, the towering figure of Bengali literature, has been a source of inspiration for countless poets and writers. One such luminary influenced by Tagore is Bishnu Dey, a modernist poet who shaped Bengali poetry after Tagore. His works reflect a deep engagement with Tagore’s philosophy while carving a distinct poetic identity. In this article, we delve into how Tagore in the Mind of Poet Bishnu Dey evolved, influenced, and shaped his creative expressions.

Bishnu Dey: The Bengali Poet After Tagore

Bishnu Dey (1909–1982) is regarded as one of the most significant poets in Bengali poetry post-Tagore. His poetry was deeply intellectual, often drawing from history, politics, and European modernism. Despite his modernist inclinations, the presence of Rabindranath Tagore loomed large in his artistic consciousness. His poetic experiments did not negate Tagore’s essence but rather transformed it into a contemporary idiom.

Influence of Tagore on Bishnu Dey’s Poetry

The impact of Tagore in the Mind of Poet Bishnu Dey is evident in multiple aspects:

Philosophical Depth

Like Tagore, Bishnu Dey’s poetry transcended the material and explored the metaphysical. His works resonate with Tagore’s humanism and universalism.

Lyrical Beauty with Intellectual Rigor

While Bishnu Dey moved towards modernism, his poetry retained a lyrical quality reminiscent of Tagore. His poetic diction shows an undeniable influence of Tagorean musicality and rhythm.

Tagore’s Ideas on Nationalism and Humanity

Bishnu Dey, though critical of nationalism, shared Tagore’s vision of humanity beyond borders. His poetry, much like Rabindranath Tagore, echoed concerns about human suffering, freedom, and social justice.

Experimentation with Language and Form

Though Bishnu Dey was a modernist, his understanding of language was deeply rooted in the poetic innovations introduced by Tagore in Bengali poetry.

Tagore’s Legacy in Bishnu Dey’s Literary Criticism

Bishnu Dey was not only a poet but also a sharp literary critic. His essays on Rabindranath Tagore analyzed Tagore’s genius, particularly in the realms of poetry and aesthetics. He recognized Tagore as a revolutionary figure who redefined Bengali literature and sought to contextualize his contributions within modernist frameworks.

Bishnu Dey’s Unique Poetic Identity Beyond Tagore

While Tagore in the Mind of Poet Bishnu Dey was undeniable, Bishnu Dey’s poetry marked a break from romanticism towards a more structured and intellectual form of writing. His poetry was a bridge between tradition and modernity, where Tagore’s influence provided the foundation, but his voice remained distinctly his own.

Shabdodweep Web Magazine and the Legacy of Bishnu Dey

At Shabdodweep Web Magazine, we celebrate the works of poets like Bishnu Dey who have shaped Bengali poetry. Our platform publishes poetry, articles, and literary critiques that explore the evolution of Bengali literature. Renowned writer Ratna Shreya Mukherjee has written extensively on this subject, making her articles a valuable resource for poetry enthusiasts.

FAQs on Tagore in the Mind of Poet Bishnu Dey

- How did Rabindranath Tagore influence Bishnu Dey’s poetry?

Tagore’s lyrical style, humanism, and philosophical depth played a crucial role in shaping Bishnu Dey’s poetic sensibilities. His works often reflect Tagore’s universalist ideals.

- What makes Bishnu Dey’s poetry unique despite Tagore’s influence?

Though inspired by Tagore, Bishnu Dey brought intellectual depth and modernist techniques to his poetry, creating a unique literary voice that balanced tradition and innovation.

- Where can I read more about Bishnu Dey and his connection with Tagore?

You can explore insightful articles on Shabdodweep Web Magazine, including those by Ratna Shreya Mukherjee, who has extensively written on Bengali literature and poetry.

- Does Shabdodweep Web Magazine publish poetry influenced by Tagore?

Yes, we publish contemporary poetry that reflects the literary heritage of Rabindranath Tagore, Bishnu Dey, and other stalwarts of Bengali poetry.

- How can I contribute to Shabdodweep Web Magazine?

If you are passionate about Bengali poetry, literary critiques, or writing on Tagore’s legacy, you can submit your work to Shabdodweep Web Magazine for publication.

Conclusion

Tagore in the Mind of Poet Bishnu Dey is an intriguing subject that reveals the depth of Tagore’s impact on later Bengali poets. Bishnu Dey, though a modernist, could never truly escape Tagore’s shadow. His poetry and criticism reflect an ongoing dialogue with Tagore’s thoughts, making him one of the most fascinating poets in post-Tagore Bengali literature. To explore more such literary connections, visit Shabdodweep Web Magazine, where Ratna Shreya Mukherjee continues to bring insightful literary discussions to our readers.

Sabuj Basinda | Follow our youtube channel – Sabuj Basinda Studio